レコード再生に関係のある静電気の電圧をを測ってみました。

冬の時期になると気になるのが静電気です。

着替えで化学繊維の服などを脱ぐとパチパチしたり、ドアのノブや金属製のものに触れるとパチッと言って傷みさえ感じることもあります。

そんな時体に流れる静電気の帯電量は 3,000V以上もあるようです。

しかし、1,000V以下の静電気では人はほとんど感じないとされていますが、感じられないのは、電圧は高くても、流れる電流が僅かだからです。

今回、株式会社KEYENCEより静電気の電圧を測定出来る《ハンディ型静電気測定器》をお借りしましたので、レコード再生に関係のあるものの静電気電圧などを調べて見ました。

ハンディ型静電気測定器の使い方はとても簡単で、電源を入れて先端から出る照準のような2本の赤いレーザー光線が測定物に当たり、交わる所でスタートボタンを押すだけで測定が出来ます。

また、測定時の温度や湿度、時間も表示されるので、これらの違いによる電圧の違いなども調べることが出来ます。

価格が安ければ絶対に欲しい測定器ではありますが、業務用のため大変高価ですので諦めました。

左の写真は、除電ブロアでカーペットの除電を行い、静電気がゼロ(中和)の状態です。

室温が20.5度、湿度が50%と表示されています。

いろいろと試させて頂きましたが、敏感な測定器(敏感でないと困ります。)

で、リアルタイムで測定していくと、どんどん電圧が変化します。

これから表示します電圧は、限られた環境の中で行っていますので、絶対的な数値ではありません。

あくまで参考としてご覧下さい。

レコードの静電気電圧

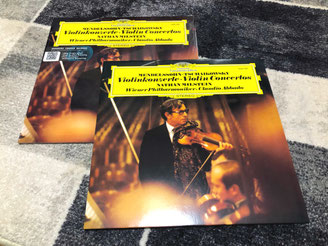

右の2枚のレコードは、Speakers Corner Records

のナタン・ミルシティン盤で、10年位前に同時に購入したものです。

私はジャケットが黄ばんだり痛んだりするのが嫌なので、密閉タイプのアウター(外袋)に入れて保管をしていますが、メーカーの密閉セロファンはすぐに剥がしてしまいます。

それは何度か嫌な思いをしているからです。

温度や湿度によりセロファンが収縮してジャケットや盤を反らせたりすることがありました。

また、セロファンをしたままアウターに入れると、セロファン無しでアウターに入れた時よりレコード盤の帯電が大きいように感じていたからです。

このミルシテイン盤は丁度良いことに1枚はセロファン付きで、もう1枚はセロファンを取っていました。

両方とも5年くらい前にインナー(内袋)をShop.で販売している紙製のものに変更していますが、それから5年位は棚から取り出していないレコードでした。

左のセロファン有りのミルシテイン盤と右のセロファン無しのミルシテイン盤をジャケットから取り出して並べて見ました。

左のミルシテイン盤のジャケットにはセロファンに貼られたSpeakers Corner Recordsのシールが見えていますので、セロファンが付いていることがわかると思います。

5年も経っているので、静電気は放電されて少なくなっているとは思いましたが、このままの状態で、それぞれの静電気電圧を測ってみました。

アルテックでクラシックを聴くぞ! その14

またまた間が空いてしまいました。

ALTEC A5にしてはかなり柔らかい音も出せると思っていましたが、

このレコードを聴いてもっと柔らかで優しい音が欲しくなりました。

それは、ロサンゼルスを拠点に大躍進のYarlung Recordsが発売した

メゾ・ソプラノのサーシャ・クックが歌う『リュッケルトによる5つの歌曲 他』45rpm LPです。

CDが先に発売され海外のオーディオ雑誌では軒並み最高の評価を得ていましたが、CDは購入せずレコードが発売されるのを待っていました。そその甲斐は十分ありました。

自分なりにマーラーの音楽はこんな音で鳴って欲しいという想いがありますが、いろいろなマーラーのレコードを聴いて来たた中で、サーシャ・クックのこのレコードが一番その想いに近かったのです。

2管編成のオーケストラは構えなくてリラックスしたままですんなりと響き、特にP(ピアノ)での木管楽器の膨らみ、それを包み込む弦楽器の音色、エッジが効きすぎない金管が上手く乗り、でもフォーカスは甘くならない・・ そうそう、これでもう少しだけ音がふわっと柔らかく浮いてくれれば・・・

そこで、思い出したのが昔A7の時に鳴らしていた真空管アンプの音です。

当時は、A5に移行したばかりで低音、高音用共に300B、2A3のシングルアンプだったため音の美しさは認識していたものの、A5に真空管のシングルアンプは辛いかなと早合点し諦めてしまいました。

でも、それから10年以上経ちA5ともその頃に比べずっと仲良くなり、小出力アンプでも上手く鳴ってくれる自信が付きました。

考えた末、高音用アンプとして使用している CROWN D-75A(288 + 1005ホーン)を真空管アンプに変えてみることにしました。

ちょうどサンオーディオのSV-300Bという古いモノラルアンプを2台入手できました。

こんどは2A3シングルではなく、300Bのパラシングルアンプ(モノラルアンプを2台並列使用)で鳴らすことになります。

10年位の間に真空管アンプは、トランスの価格上昇によって随分値上がりしてしまい、真空管のWE300Bも2倍以上になってしまいました。

入手したアンプの真空管は大分疲れ気味だったので、300B、6SN7、5U4GBのすべてを最近評判の良い中国製のプスバン製に変更、内部のコンデンサーもちょっと良いものに変更しました。

エージングは、LE8Tに繋ぎ1週間ほど鳴らし仕込むと20cmのフルレンジでも熟れて来たことがわかりました。

10年位前までは信頼性も音も今一つだった中国製の真空管は大進歩! 大満足です。

CROWN D-75AからSV-300Bに配線を繋ぎ替え

未だに現役で使用しているdbx DriveRack4800でレベル調整とクロスオーバー周波数、フィルター等を確認します。

A5の高音用(288 + 1005ホーン)の受け持ち帯域は500Hz 〜14.8kHz にセット。

Hi Pass 500Hz バターワース -12db/Oct、

Hi Pass 14.8kHz バターワース -12db/Octこれはそのままにしました。

ブログには追記できていませんが、2年位前にA5の低音用(515Bウーファー)のアンプをCROWN XLS 402 ×2台からCROWN macro-tech 1202に変更しました。

CROWNのアンプは業務用のためdbx DriveRack4800との相性はピッタリで、多少無理をしても破綻せず安定した音を聴かせてくれます。

また、515Bのような重めのウーファーにはダンピングファクターが

大きな方が良いと思います。

それにしても1,000以上とは・・・

さて、SANAUDIO SV-300Bに変更した音はどうだったかと言えば、《ソフト&スィート》です。

レンジ感は

CROWNの方が広く、S/Nも良かったのですが、レンジが少し狭いようでも、ノイズが少し出ていてもこちらの方が魅力的です。

良い例えかどうか分かりませんが、私の頭の中では、音の硬さを判断するときに鉛筆の硬さを持ちだします。

鉛筆には最も硬い9Hから最も柔らかい6Bまで17段階あります。

とてもそんな細かく判断できませんので、自分自身で丁度良いと思う柔らかさをHBとしています。

僅かに硬い音だとF、もう少し硬いとH、反対に少し柔らかめだとB、もう少し柔らかめだと2B、こんな5段階で判断しています。

高音のアンプを替える前はFに近い、僅かに硬い音質だったと思いますが、アンプを替えたことにより サーシャ・クックの声にも変化がありました。

Fに近かった声はHBになりました。飾りがなく素直な歌声は魅力的で心地よく響きます。

そう、角が取れ柔らかく音に包まれるような優しさがでてきました。真空管アンプのおかげです。

それにしてもこのレコードは素晴らしい!

プレーヤーのダストカバー

残念なお知らせです。

ダストカバーを新しくして2年数ヶ月を過ぎた頃から、アクリルの接着面(左の写真を参照下さい)に気泡や白い濁り?のようなものが出て来ました。

接着面以外は問題ありません。

早速「アクリ屋ドットコム」に画像を送り、確認した所、原因は不明で時間が経つとこのような症状が出ることがあるようです。

かなり個体差があり、もっと酷くなる場合もあるようでどうにもならないとの事でした。

強度や接着部分以外には問題がありませんが、気に入っていた美しいガラスエッジが経年変化でこのようになるとは・・・

本当に残念です。

写真は常用しているKENWOODのレコードプレーヤーKP-1100です。

早いもので発売から30年以上も経ってしまいましたが、販売台数も多かったためオークションなどでは現在でもやりとりされています。

私自身がこのプレーヤーの商品企画に携わっていたので、大切に使ってきたこともあり本体は大変綺麗です。

ダストカバーはアクリル製で、経年変化により黄ばみが出てきたり、擦り傷なども段々増え透明感も失われてきましたが、これだけではダストカバーの交換に踏み切らなかったと思います。

SONY Records 復活 !

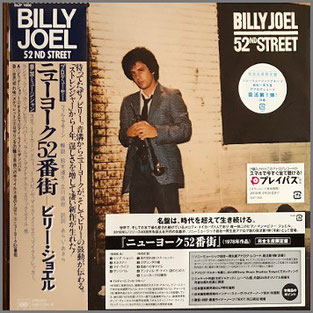

昨年SONYが日本国内でレコードのプレスを行うというニュースから随分時間が経ちましたが、3月21日に第1弾として大瀧詠一「夢で逢えたら」、ビリー・ジョエル「ニューヨーク52番街」が発売されました。

SONYが発売する国内プレスのアナログ・レコードには興味津々で早速聴いてみました。

夢で逢えたらは、大瀧詠一を始め、ラッツ&スター、シリア・ポール、吉岡聖恵(いきものがかり)、吉田美奈子(2018年の 4人のアーティストが名曲「夢で逢えたら」を歌います。価格は税込み ¥2,484 です。

大瀧さんはレコーディン・グエンジニア、マスタリング・エンジニアとしての顔を持つだけあり、ナイアガラ・サウンドは素晴らしいオリジナル・マスターだったようです。

今回のレコードは当時の国内盤よりクリアでレンジが広がっていると思います。

また、ビリー・ジョエルの「ニューヨーク52番街」は1978年にレコードで発売され、1982年に世界で初めて商業用CDとして発売された事もありアナログレコードの複刻第1弾に選ばれたようです。

録音も当時として素晴らしくソニー以外からも既に復刻盤が発売されています。

こんな機会も滅多に無いので、手元にある他の復刻盤盤とソニーの国内プレス盤を比べて見ることにしました。

(重量等はアナログの料理用秤を使用して計測しましたので誤差があると思います。目安としてご覧下さい。)

Vinyl Pasion のレコード

最近では「モツレク」などと略して言われてしまいますが、私はモーツァルト:レクイエムを良く聴きます。

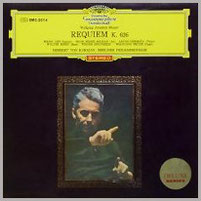

良く聴くのは1971年録音のカール・ベーム指揮ウィーン・フィルハーモニー盤と1961年録音のヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー盤です。

特にカラヤン盤は中学生時代に初めて聴いたレクイエムという事も有り特に印象深いのです。

購入したのは国内盤でしたが、当時流行のセパレート・ステレオで夢中になって聴いていました。

高校生から大学生になった頃にはLUXMAN SQ-38FD + Technics SL-1200(SHURE-V15Type3 + DIATONE DS-251MK2で音楽を聴いていましたが、聴きすぎた事もあり盤の劣化が酷くなり初めてDGGの輸入盤を購入しました。

確かに国内盤よりも音は明瞭でしたが、当時の輸入盤は盤面が汚くノイズも多くて・・・。

上のジャケット3種類とも1961年録音のカラヤン指揮モーツァルト:レクイエムですが、左から国内盤、DGGの輸入盤、そしてVinyl Pasion Classicalの輸入盤です。

それから30年も経ち、たまたま見つけた同レコードVinyl Pasion Classical のリマスタリング盤、しかも2枚組。早速仕入れて聴きましたが素晴らしいです。

ジャケットはオリジナルとは異なりますが、それは国内盤も同様でした。

Vinyl PasionはClassicalだけでなくジャズやポピュラーなども複刻させている文字通りレコードに情熱を持った会社で、しかもMusic On Vinylと同じオランダの会社です。

オランダば、ソニーと共にCDの普及を勧めたPHILIPS本社のある国で、一方ではレコードに変わるメディアとしてCDを開発・推進させ、一方では価値あるレコードを複刻させるという興味深い国です。

さて、肝心の音質ですが、ノイズレベルが低く奥行き感がしっかりと再現されます。

木管楽器の細かな音やオーケストラと混声四部のトゥッティでも歪み感が無く音楽に浸れます。

そしてベルリン イエス・キリスト教会の残響が綺麗に聴き取れるようになりました。

「こんな良い音で録音されていたんだ!」と言うのが第一印章です。

同じ33rpmでも2枚組になったためカッティングに余裕がある優位性もあります。

やはりモーツァルト:レクイエムのような片面30分近い収録は無理があるのでしょう。

気になる盤質も良好で、この盤では擦れやキズ、反り、そしてレコードを取り出したときに目に付く盤面のゴミ、静電気も少ない状態でした。

有名復刻盤メーカーから出ていないレコードをお探しの方、新たにレコードに興味を待たれた方、そしてオリジナル盤にしか興味の無い方にも聴いて頂きたいと思います。

以下、Vinyl Pasion Classicalの代表盤を一覧にします。

一度には追加できませんが、徐々にリンクを張ってご購入頂けるようにいたします。